【2019年7月23日 投稿】

【2025年7月21日 更新】

こんにちは。中小企業診断士の小川研介です。

中小企業診断士一次試験まであと少しになりましたね。

中小企業診断士の資格は、「合格率4%」や「難関資格」と言われることもあります。

今日は診断士の試験制度のおさらいと、2009年度からの合格率のデータを紹介していきたいと思います。

1.試験制度について

中小企業診断士試験は一次試験(毎年8月第一週の土日2日間)と二次試験(毎年10月後半の日曜日)、それから口述試験の3段階に分かれています。

口述試験は合格率がほぼ100%なので、一次試験と二次試験について書いていきたいと思います。

1-1.一次試験

経済学・経済政策、財務・会計、企業経営理論、運営管理、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策の7科目から構成されています。

合格基準は総点数の60%以上(700点満点中420点以上)であり、かつ1科目も40%未満(100点満点中40点未満)の科目がないことを基準としております。

試験合格の有効期間は2年間(合格した年とその翌年)であり、この期間内であれば二次試験の受験資格があります。

また、科目合格(100点満点中60点以上)の制度もあり、3年間(受験した年、その翌年、翌々年)が有効期限です。

1-2.二次試験

二次試験は事例Ⅰ~事例Ⅳまでの4つの事例における筆記試験です。

大まかな傾向としては以下のとおりです。

事例Ⅰ:組織や人事に関連する戦略に係る事例

事例Ⅱ:販売戦略(マーケティング・流通等)の戦略に係る事例

事例Ⅲ:生産・技術面の戦略に係る事例

事例Ⅳ:財務・会計面の戦略に係る事例

試験のスタイルとしては、2~3ページからなる問題文に対して4~5問程度の設問があり、それに対して文章(20~120字程度)もしくは計算結果を回答していく、というものです。

合格基準は一次試験と同じく、総点数の60%以上で、かつ1科目も40%未満のものがないことを基準としております。

2.合格率

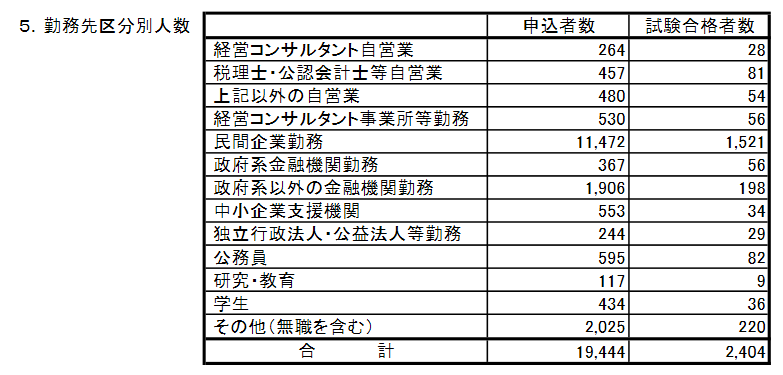

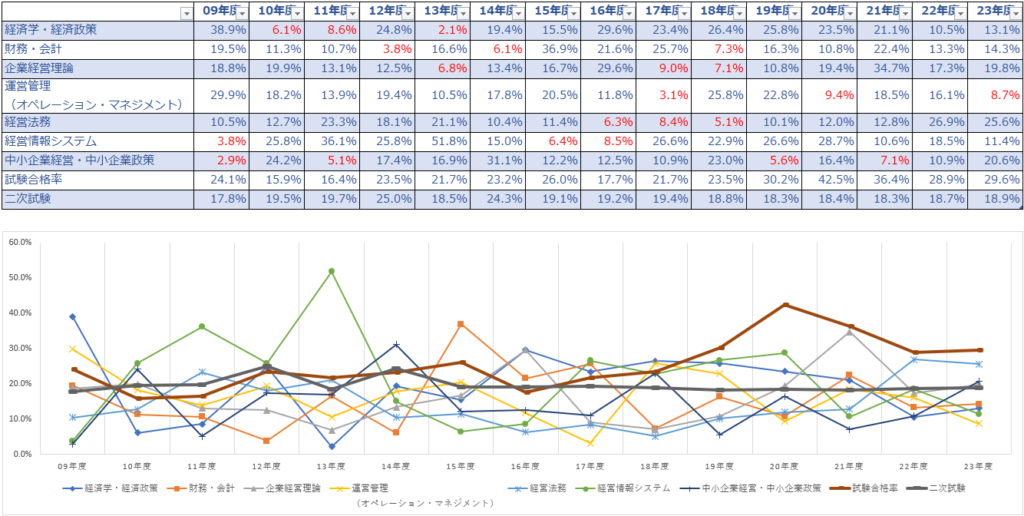

ここでは2009年度から2023年度までの合格率の推移を見ていきたいと思います。

試験合格に関しては、2009年度から2017年度ごろまでは概ね20%強で推移していましたが、2018年度以降はやや上昇傾向にあり、2020年度はCOVID-19の影響もあってか42.5%になりました。その後はやや落ち着き、2022年度以降は30%弱で推移しています。

科目別では2%程度から50%まで、かなり年によって幅があることがわかりますが、2017年度、2018年度と難化した後、徐々に落ち着いてきたようです。

二次試験の合格率は17~25%と一次試験と比べてやや振れ幅は小さく、直近5年程度は18%台で推移しています。

全体では、一次試験合格率30%×二次試験合格率18%=5.4%

が近年の実績といえそうです。

こうして時系列でデータを比較すると、見えてくるものがありそうですね。

先ほど試験制度の部分でも書かせていただきましたが、中小企業診断士試験の特徴は、科目合格、一次試験合格ともに有効期間があるという点です。

この有効期限をうまく使っていくことが、資格取得に向けた勘所になっているように思います。

次回は私(小川)が思う「時間が限られている社会人の方でも資格取得を目指していける方法」について書いていきたいと思います。

→中小企業診断士試験の勉強をする時間がとれない!という方へ

3.おわりに

学生の方、すでに社会で活躍されている方、様々なハードルを抱える方、どのような属性の方であっても、「地域や地方、そこで活動されている方々のために、自身や資格の力を活用したい」という方を募集しています。

石川県という地方の、しかも10人にも満たない会社に対してアクションを起こすことは勇気がいると思いますが、「小さな一歩」を踏み出してみませんか?

オンラインでも対面でも、弊社の士業と話すこともできますので、ぜひお問い合わせはこちらから、お待ちしております。

興味を持っていただいた方は、迅技術経営の採用ページもご覧ください。