最近、20代~40代のいわゆる「若手」と呼ばれる中小企業診断士の方と接する機会が増えてきました。若手のみでの集まりもあるなど、動きが活発になってきていますが、受験者・資格保有者の実際の年齢構成はどうなっているのでしょうか?外部データからここ10~15年の推移を見ていきます。

【2024年1月11日 投稿】

【2024年6月28日 更新】

こんにちは。

中小企業を支援したい、中小企業支援を通じて地域を活性化したい、そんな思いを実現したいという方に対して、恩送りや士業育成システムを通じてお手伝いしている、迅技術経営の森です。

今日(令和6年1月11日)は中小企業診断士二次試験の 合格発表日です。

合格された方、おめでとうございます。

残念ながら不合格だった方、モチベーションの維持が難しいとは思いますが、来年に向けて一歩ずつ進んでいきましょう。

今回は中小企業診断士と年齢(特に若手診断士)について 書いていきたいと思います。

これまでも若手での中小企業診断士資格取得や取得後の転職についての記事を書いております。ご興味のある方はご覧ください。

・未経験者が中小企業診断士事務所に入る年齢(20代?30代?)

・中小企業診断士として20代で転職する

・若手(20代、30代)の中小企業診断士に需要はあるのか?

・「未経験から中小企業診断士」の診断士としての歩み

1.若手診断士に関する体感

私自身も20代で中小企業診断士に登録し、現在も30代ということで「若手」のくくりにまだ入っているかと思いますが、ここ5年程度で若手の診断士は大きく増加したように感じます。

20代はさすがになかなかお会いしませんが、30代から40代の方とお会いする機会は増えました。

また、20代の方で診断士を目指したい/目指しているという人も見かけます。

2.中小企業診断士受験者の年齢構成

私の体感が合っているか、実際のデータで見てみたいと思います。

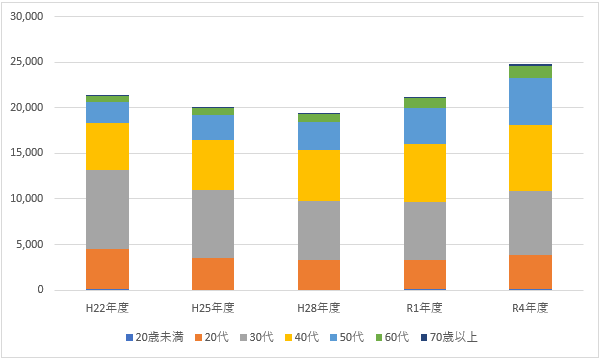

まずは、受験者の年齢構成について、平成22年度(2010年度)から令和4年度(2022年度)まで並べてみました。

(出典元:中小企業診断協会「申込者・合格者にかかる統計資料」)

これを見ると、40代以上の方で受験者数が増加しているように見えます。

絶対数だと年齢層ごとの増減がわかりづらいため、割合でも見てみましょう。

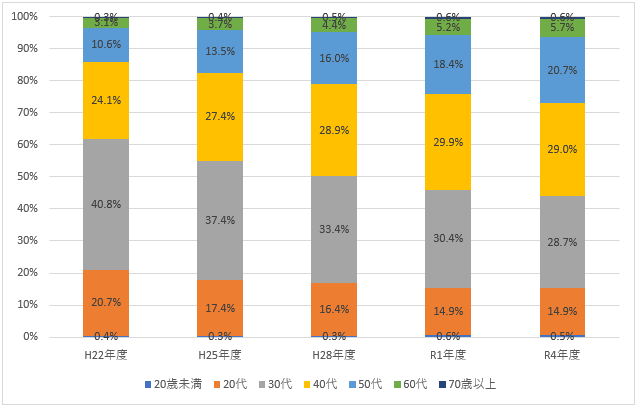

平成22年度では30代以下が全体の60%以上を占めていましたが、令和4年度では40%強まで減少しています。

その分50代が10.6%→20.7%とほぼ倍増しています。

この結果を見ると、私の体感とは真逆の傾向のようです。

3.中小企業診断士資格保有者の年齢構成

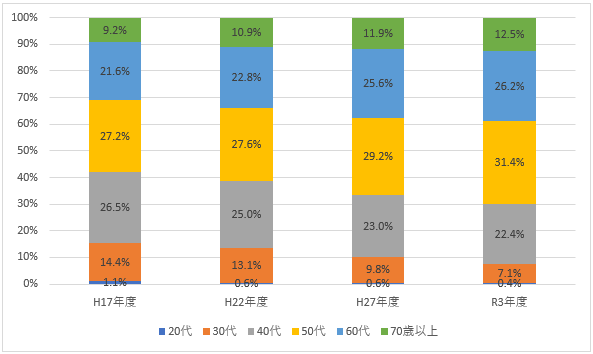

次に、資格保有者の年齢構成を見てみます。

こちらは資格保有者に対するアンケート結果に基づいたもので絶対数では単純比較できないため、割合のみです。

(出典元:中小企業診断協会「中小企業診断士に関するアンケートデータ」)

平成17年度(2005年度)から令和3年度(2021年)にかけて、40代以下の割合が減少(約40%→約30%)し、50代以上の割合が増加(約60%→約70%)しました。

この15年ほどで日本全体の平均年齢が4歳ほど上昇しているため、(2005年度43.1歳→2021年度47.4歳(出典元はこちら))それと同様のスピードで診断士の年齢構成も上昇しているようです。

4.おわりに

現在取ることができるデータを見ていくと、私の肌感覚とは逆に診断士受験者・資格保有者ともにますます50代以上の方が中心となっているようでした。

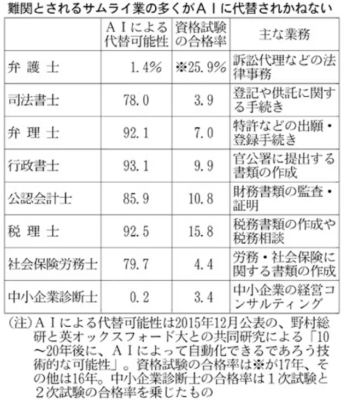

経営者の新陳代謝が進んでいないことは有名ですが、経営者を支援する中小企業診断士もまた、若手の参入が進んでいないのかもしれません。

しかし、経営に関する課題はますます複雑になり、経営者の方々も我々診断士に対して最新の情報や知識の提供を期待しているだけに、若手診断士の需要はますます高まっていくように感じます。

弊社(迅技術経営)では、性別や学歴に関係なく、士業資格(中小企業診断士、税理士、社会保険労務士)の取得を通じて地域のために貢献したいという方に対して、「士業育成システム」による支援を行っています。

資格を取得して一人前になった後は、自らの故郷などで皆様の力を還元する取り組みも行っています。

採用も随時行っておりますので、こちらの採用ページをご覧ください。