【2018年4月30日 作成】

【2018年10月10日 更新】

中小企業診断士の勉強は、どれだけ実務の役に立ちましたか?

この質問を受けると答えに詰まります。

中小企業診断士の試験勉強はどのくらい実務に役立ちますか

でも記載した通り他の資格と同様にほとんど役に立たないからです。

ただ、試験で得た知識をきっかけに、現場で掘り下げる。このことを繰り返すことでほんとの実学になるきっかけにはなりえます。

そこで、この頃は、役に立たないと言い切るよりも少し考えて前向きに回答するようにしています。

実務に役立つ勉強方法ってどんな勉強方法なのだろうと自分自身自問自答した結果を回答しています。

ただし、あまり実務よりになると試験問題に素直に取り組めなくなるのであまり、ほどほどにご活用いただけると幸いです。

中小企業診断士の試験は、1次試験はマークシートなのですが、2次試験は記述です。マークシートはどうしても広く浅くになり、答えも決まっているのでやはり、あまり実務に役に立たないという回答になります。

一方で2次試験は、記述式なので、実務に役立つ勉強方法があるのではないかと考えました。

結論からすると、すなわち相手の立場になって考えるという視点を持ちながら回答することです。

具体例を挙げると

中小企業診断士の仕事の中で診断助言は、経営者からいろいろ情報をいただき、ヒアリングをし、そのうえで、相手が悩んでいること、できそうなことを勘案し、提案書が作成されます。その中で、重要なのが資料や情報以上に大事な要素が相手の意思です。どんなに素晴らしい助言や提案をしても、苦手なことややりたくないことであれば結局うまくいきません。

一方で、中小企業診断士の試験も、限られた紙面の中で出題者はいろいろ頭を悩ませて、回答者にメッセージ(意思)をくださっています。

どんなに素晴らしい回答をしていても、相手の意図したところでないといい点はもれえません。

中小企業診断士の試験も、問題文を勘案して、出題者が意図している大枠の意思(ストーリー)を把握することは大事です。

すなわち、中小企業診断士の試験で相手の意図(大枠)を把握することは、中小企業診断士として、中小企業経営者の思いを汲み取ることにつながることから、共通項はあるのではないかと思っています。

試験問題も実務も人間がすることですから相手の立場になって考えるという視点はとても大事だと思います。

参考にできる方は是非参考にしていただければと思います。

2018年10月10日追記

中小企業診断士の試験も、問題文を勘案して、出題者が意図している大枠の意思(ストーリー)を把握することは大事と記載いたしました。

私自身、中小企業診断士として、会社の事業評価を行うことが少なからずあります。

事業評価をする時、個別の経営指標や人事関連やビジネスモデルなどいろいろな切り口で、事業評価を試みるのですが、

いつも心がけているのが、木を見て森を見ずにならないことです。

すなわち、大局観が中小企業診断士にとって大事と感じています。

これは、駆け出しのころは全く気付かなかったのですが、この会社はこんな感じと大局観をもって事業評価にあたること、そして、その大局観をもって説明すべき相手に説明する事がとても大事だと感じています。

中小企業診断士の試験の2次試験で少し行き詰った時、この大局観を思い出してください。

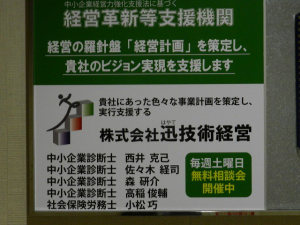

中小企業診断士西井克己が経営している迅技術経営(中小企業診断士4名、社会保険労務士1名)では、金沢で修業(10年ぐらい)して、故郷で支店(北陸3県を除く)を出したいという思いにも対応したいと思っていますのでご相談ください。

新規の問合せ質問はここをクリックしてください(フォームにリンクします)