中小企業診断士の西井克己です。

中小企業診断士を勉強されている方の中で、まだ初期段階の方からよく受ける質問の1つです。

ファイナンシャルプランナーや簿記を受けておいた方がよいのでしょうかと質問を受けます。

いつも答えているのは、資格はあくまで目的ではなく手段なので、ファイナンシャルプランナーや簿記が自分のやりたいことに近づける手段ならば挑戦したほうが良いです。しかし、もしも中小企業診断士に合格するための、ステップや力試しとして考えている場合はお勧めしません。と回答しています。

中小企業診断士は、税理士や公認会計士と違い、仕事をやめて専念しなくても合格する資格ではありますが、難関資格の1つにあげられておりますので、あえて力を分散させる必要性を感じません。

時間は有限です。あれもこれもと手を付けると中途半端になることは往々にしてあります。

なぜ、中小企業診断士を目指しているのか?

どんなことをしたくて(目的)中小企業診断士という手段を選んだのか?よく推敲する必要があると思います。

その推敲した結果は、必ず記録に残し、勉強中に迷ったときにもう一度見直していくことで、お一人お一人の資格を目指した原点となるでしょう。

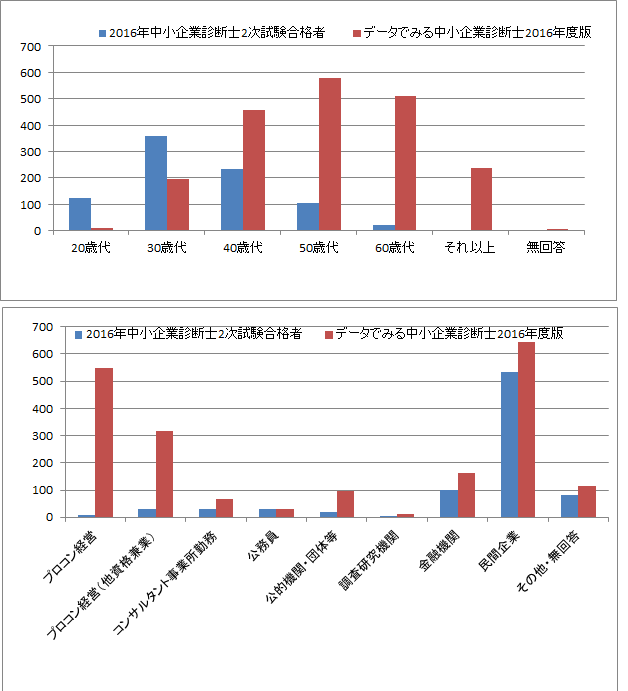

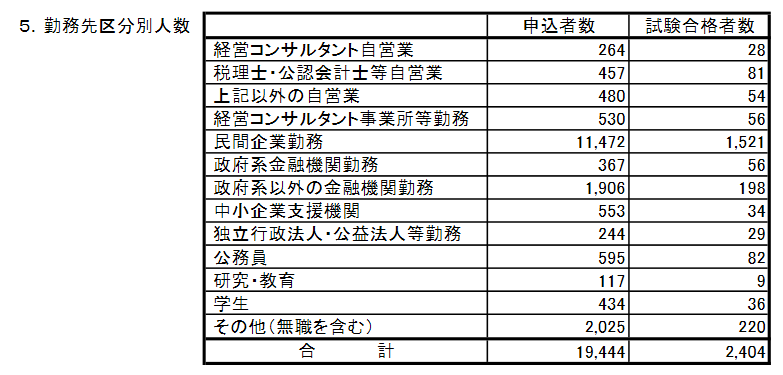

中小企業診断士試験のモチベーションアップのために中小企業診断士の将来性について興味のある方は

中小企業診断士の将来性は?をご覧いただけると幸いです。

中小企業診断士と並行して勉強したほうが良い資格について読み進めたい場合は以下をご覧いただけると幸いです。

そのため、私の回答としては、「時間は有限です。力は分散させるのではなく、集中することをおすすめします。」となります。

しかしそれでも、その回答をしたときに、

「中小企業診断士の資格を取っても、なかなか実際に役立てる方法がないのでは?」と心配される方、また、「どうせ勉強するなら、似たような科目のある資格を同時取得したい!」という方と再度おっしゃる方がいます。

確かに、中小企業診断士は、民間企業では認知度も高くはないので、一緒に他の資格を取得しておくと、PRに役立ちます。また、勉強内容が重なる他の資格の勉強が、中小企業診断士の勉強に役立つこともあります。

今回は、力は分散しても構わない、それは承知の上でという決断をされた方に対して、中小企業診断士と同時に勉強したらよい資格をご紹介します。

1.日商簿記検定

簿記は、広くどのような仕事をするときにも役立つ資格です。簿記は知名度が高く、ほとんど誰でも知っていますし、ビジネスの基礎になる重要な考え方ですから、実務に出てからも役立ちます。

そして、中小企業診断士の資格を取得する際の「財務・会計」の科目は、日商簿記の勉強内容と関連する部分が多いです。財務・会計は、中小企業診断士合格のために非常に重要な科目ですが、計算問題などもあって苦手に感じる人も多いです。ここで、日商簿記の3級、2級を取得していると、比較的楽に中小企業診断士の財務・会計を乗り切ることができます。

2.販売士(リテール・マーケティング検定)

次にお勧めしたいのは、販売士です。これは、販売のために必要となる商品についての知識や販売技術、仕入方法やマーケティング方法などの、高度な知識を持った専門家を育成するための資格です。実際に中小企業診断士としての職務を行う際、小売店などにアドバイスをする際にも役立ちますし、流通業や小売業では販売士の資格が店長昇進の条件となっている企業などもあるので、資格を持っていると一目置かれるケースも見られます。

中小企業診断士の科目の中で「運営管理」の店舗・販売管理の部分と関連するので、勉強も比較的楽に進められます。

3.ビジネス実務法務検定

ビジネス実務法務検定は、人事、営業、総務、販売など、あらゆるビジネスの場面で必要になる法律知識を得ることができる資格です。

ビジネス全般中小企業診断士の「経営法務」の科目と勉強範囲が被っています。

法律関連の資格ですが、弁護士や司法書士などよりずいぶんと簡単で、3級であれば1ヶ月詰めて勉強をすれば取得できます。

最近では、この資格を昇進の基準にしている企業も増えていますし、就職や転職に有利に働くケースもあるので、認知度も高く、実務についた後も役立ちやすいです。

4.ITパスポートなどIT関係の資格

ITパスポートは、ITに関する基本的な知識を取得できる試験です。

経営戦略や財務、法務などの経営知識や、セキュリティネットワークなどのIT関連の知識など、広く知識が問われます。

現代はITなしで活動している企業はほとんどないでしょうから、受けておく価値は高いです。

ITパスポートは、中小企業診断士の「経営情報システム」に内容が重複するので、ITパスポートの勉強をして基礎知識を補充すると、中小企業診断士の「経営情報システム」が理解しやすくなります。

また、IT分野を伸ばしたい人は、さらにステップアップした「ITストラテジスト」の試験を受けることも考えられます。ただ、この資格はかなりの難関なので、中小企業診断士に合格した後に受ける方が良いでしょう。もし、中小企業診断士合格前にITストラテジストの資格を取得したら、「経営情報システム」の試験を免除してもらうことができます。

さらに「ITコーディネータ」という資格もあります。これは、IT経営のプロフェッショナルの資格で、「経営情報システム」の内容に似ているので、中小企業診断士取得後等にチャレンジしてみると良いでしょう。

このように、中小企業診断士に関連した資格はいろいろあります。

あくまで、ある程度の力を割ける方を対象にとしておりますので、ご検討いただけると幸いです。

新規の問合せ質問はここをクリックしてください(フォームにリンクします)