中小企業診断士の西井克己です。

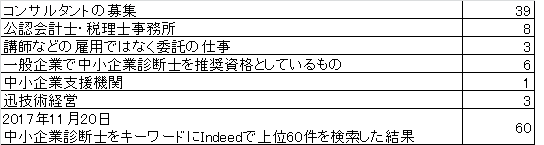

中小企業診断士の求人(未経験)の探し方でも記載した通り、中小企業診断士の知名度が向上したことにより、税理士事務所さんでも中小企業診断士の募集をしています。

中小企業診断士の勉強を開始して中小企業診断士の仕事に興味を持ち、求人を探してみるとコンサル関係しかない。

中小企業診断士事務所が募集していることはなく、地元の大手クラスの税理士事務所が募集している。

私自身が、中小企業診断士の求人を探していた時に実際にあったことです。今現在もその状況が続いています。

私は、中小企業診断士1次試験合格後、地元の大手クラスの税理士事務所にお世話になりました。

私だけの経験なのであまり一般化できないと思いますが、私の思いを記したいと思います。

1税理士先生、社会保険労務士先生の考え方に触れることができたことがよかった

私がお世話なった事務所は、税理士・社会保険労務士・中小企業診断士がそれぞれ存在し、ワンストップでお客様の課題を解決することを目指している事務所でした。

このため、同じ中小企業を支援するといっても、税理士からの視点、社会保険労務士からの視点そして自分の視点とそれぞれの違いを仕事を通じて知ることができました。これが一番学ばせていただいたことです。この学びが今現在の弊社のあるべき姿にも反映されています。

2中小企業の経営者との接点ができたことがよかった

中小企業診断士の勉強をしていても、中小企業の経営者と話したこともない。上場企業に勤めていらっしゃるかたは、実際にそうではないでしょうか?私もそうでした。中小企業の経営者と直接お話しできることはとても有難かったです。

3経営者の考え方と会社の方向性を入社前に確認したほうがよかった

上場企業の場合ある程度組織として動いているので、管理職でも上位の管理職にならない限り、トップの考えや会社の方向性が直接的に自分の業務に影響を及ぼすことは多くはないと思います。

しかし、税理士事務所も中小企業なので、トップの考えや会社の方向性は一般社員も当然に影響を受けます。

私は、その確認を怠ったといえます。税理士事務所だけではなくどんな中小企業も会社の方向性と自分の方向性がずれてしまったとき、なかなか長く勤務することが困難になります。私もそこはよく確認せずに入ったことはいまでは、良くなかったことと思っております。

4学んだことはたくさんある。ただし理念に共感できないと長くは勤めることができなかった

私は、税理士事務所のコンサル部門に就職させていただきましたが、1年という期間でしたが、学んだことはとても多かったといえます。

今振り返ると、事務所の理念に共感できるかどうかを確認する必要があると思います。

経営理念に共感できるかどうかが長く勤められるかどうかのポイントであることは税理士事務所に限ったことではありません。私もこの経験から、弊社の理念に共感できるかどうかを重視させていただいております。

中小企業診断士西井克己が経営している迅技術経営(中小企業診断士4名、社会保険労務士1名)では、金沢で修業(10年ぐらい)して、故郷で支店(北陸3県を除く)を出したいという思いにも対応したいと思っていますのでご相談ください。

西井に会いたいと思っていただけた方は、北陸方面であれば土曜日に会社(金沢)でお会いできます。

関東・関西方面の方は、東京、大阪出張の際に調整をしてお会いしていますので問い合わせください

(これまで出張の際にお会いした方は10名程度いらっしゃいますのでお気軽に)。

新規の問合せ質問はここをクリックしてください(フォームにリンクします)